肝臓疾患

障害年金の「肝臓疾患」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず悩んでおりませんでしょうか?

肝臓疾患については、肝臓疾患用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。

このページでは、肝臓疾患の認定基準、その他申請時のポイントや受給例について、ご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法

- 肝臓疾患の認定基準をご一読することにより、障害年金の3要件のうち、障害状態要件を満たしているかどうか、確認をすることができます

その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。

障害年金における肝臓の疾患

「認定基準」を理解しましょう!

■適用となる疾患例

肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌など

■認定基準

| 令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|---|

| 国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めれれる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |

| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |

| 厚年令 別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |

〔解説と具体例〕

1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの。

病院内の生活であれば、活動の範囲がベッド周辺に限られるもの、家庭内の生活であれば、活動の範囲が就床室内に限られるものをいいます。

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。

2級

家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。

病院内の生活であれば、活動の範囲が病棟内に限られるものであり、家庭内の生活であれば、活動の範囲が家屋内に限られるものをいいます。

「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。

3級

労働することはできるが、健常者と同等に労働することができないものをいいます。

■認定要領

自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、日常生活状況等により、総合的に認定されます。

〔検査項目〕

| 検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度異常 | 高度異常 |

|---|---|---|---|

| 血清総ビリルビン(mg/dℓ) | 0.3~1.2 | 2.0以上3.0以下 | 3.0超 |

| 血清アルブミン(g/dℓ) | 4.2~5.1 | 3.0以上3.5以下 | 3.0未満 |

| 血小板数(万/μℓ) | 13~35 | 5以上10未満 | 5未満 |

| プロトロンビン時間(PT)(%) | 70超~130 | 40以上70以下 | 40未満 |

| 腹水 | ー | 腹水あり | 難治性腹水あり |

| 脳症(表1) | ー | Ⅰ度 | Ⅱ度以上 |

※検査成績については、性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとされています。

〔表1:昏睡度分類〕

| 昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |

|---|---|---|

| Ⅰ |

| あとで振返ってみて 判定できる |

| Ⅱ |

| 興奮状態がない 尿便失禁がない 羽ばたき振戦あり |

| Ⅲ |

| 羽ばたき振戦あり |

| Ⅳ |

| 刺激に対して、払いのける動作 |

| Ⅴ |

|

〔一般状態区分〕

| 区分 | 一般状態 | |

|---|---|---|

| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | |

| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など | |

| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | |

| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | |

| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの | |

各等級に該当すると認められるものについては、下表のとおりです。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 前記の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの |

| 2級 | 前記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度異常を3つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |

| 3級 | 前記の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度異常を2つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |

□食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎の取扱

吐血・下血の既往、治療歴の有無等を参考として、前記の検査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に認定されます。

□慢性肝炎の取扱

原則、認定の対象になりません。

ただし、上記の障害の状態に該当する場合は、認定の対象となります。

□肝臓移植の取扱

- 術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。

- 障害年金を受給している者が肝臓移植を受けた場合、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とします。

申請時のポイント

肝硬変などの肝疾患で障害年金を申請する際のポイントについて、ご説明させていただきます。

【初診日の確認】

肝硬変は、肝炎(脂肪肝炎など)を経て肝硬変、肝がんといった経過をたどる疾患であることから、肝炎と肝硬変には、相当因果関係があるとされるので、障害年金上の「初診日」は、肝炎で初めて医療機関を受診した日になることが考えられます。

しかし、肝炎で初めて医療機関を受診した日よりも前に肝機能障害があり、医療機関を受診している場合については、当該医療機関が初診日になる可能性もあります。

初診日が変われば、「障害認定日」も当然変わってきますので、遡及請求で申請を検討されている場合は、診断書を再度取り直すなど、大変な労力を要することが懸念されます。

以上のことから、「初診日」の確定は、慎重に行う必要があります。

【障害状態の確認】

障害状態の確認については、上記の認定基準、認定要領から診断書⑪欄「一般状態区分表」と⑬欄「検査結果」で下表のように大方の見立てができるかと思います。

| 検査成績と臨床所見 | イ | ウ | エ | オ |

|---|---|---|---|---|

| 高度異常が3個以上 | ー | 2級 | 2級 | 1級 |

| 高度異常が2個以上、 | ー | 2級 | 2級 | 1級 |

| 高度異常、または中等度異常が3個以上 | 3級 | 2級 | 2級 | 2級 |

| 高度異常、または中等度異常が2個以上 | 3級 | 3級 | 3級 | 2級 |

また、認定基準等から、等級の決定については、食道・胃静脈瘤破裂による吐血歴や自覚症状等も考慮し総合的に決定する旨の記載がありますので、診断書作成の際には、これらの事項が診断書に反映されているか、確認を行う必要があります。

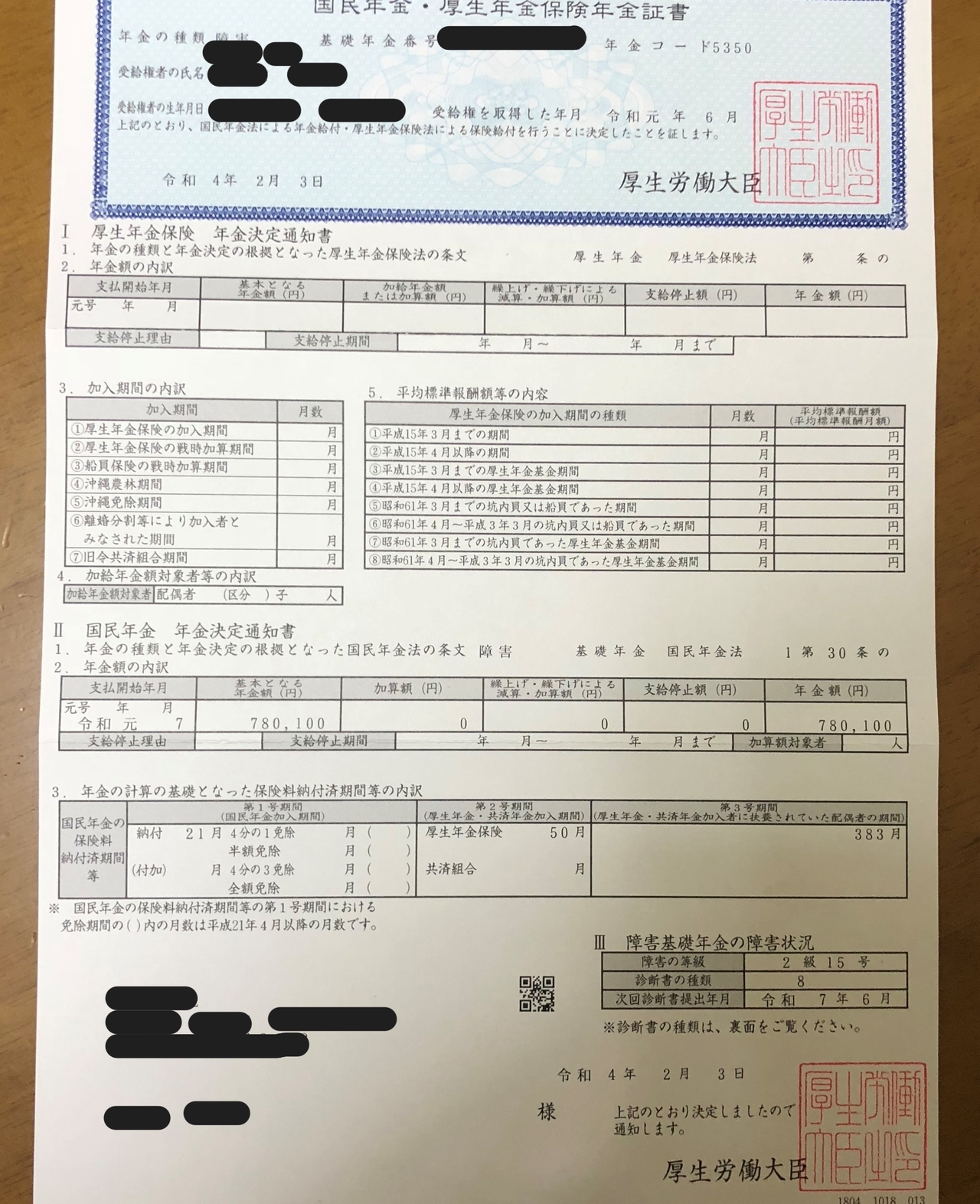

受給例

肝硬変(非代償性肝硬変)

障害基礎年金2級+1級:2年6カ月遡及

支給決定された方の年金証書

ご請求者様のご家族の方よりお問合せをいただき、障害年金の手続を代行させていただきました。

肝硬変により、黄疸、腹水、脳症等の自覚症状があり、生体肝移植手術のため、医療機関に入院されている状態でした。

障害認定日に障害状態に該当していた可能性がありましたので、遡及請求を視野に入れて申請の準備をいたしました。

審査機関からの照会等もなく、申請から約2カ月ほどで、障害認定日の翌月分からは、障害基礎年金2級(遡及2年6カ月)、請求月以降分からは、障害基礎年金1級にて支給決定されました。

以上が「肝臓疾患」についての、認定基準等になります。

障害年金は、障害状態に該当していなければ受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。

INFORMATION

いたしました。

ページを更新いたしました。

山内社会保険労務士事務所

住所

〒363-0029

埼玉県桶川市下日出谷東3-6-3