下肢の障害

障害年金の「肢体の障害」について、どのような基準で障害等級が決定されているのか分からず、悩んでおりませんでしょうか?

肢体の障害については、肢体の障害用に「認定基準」が定められており、認定基準の中に、障害等級の判定について記載がされております。

このページでは、肢体の障害(下肢の障害)の認定基準、受給例について、ご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法

- 肢体の障害の認定基準をご一読することにより、障害年金の3要件のうち、障害状態要件を満たしているかどうか、確認をすることができます

その他の要件については、下記リンクよりご確認をお願いいたします。

認定基準

(下肢の障害)

■対象となる疾患例

脳出血、脳梗塞による麻痺、脊髄損傷、筋ジストロフィー、パーキンソン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、下肢の切断(交通事故、下肢動脈閉塞症等による)、など

上記の疾患とは別に、人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合も認定の対象になり得ます。

※脳出血、脳梗塞等による麻痺が、上肢から下肢まで広範囲におよぶ場合の認定基準は、「下肢の障害」ではなく、「肢体の機能の障害」になります。

■認定基準

| 令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |

|---|---|---|---|

| 国年令別表 | 1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの) | |

| 両下肢を足関節以上で欠くもの | |||

| 2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの | ||

| 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの) | |||

| 一下肢を足関節以上で欠くもの | |||

| 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||

| 厚 年 令 | 別表第1 | 3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |

| 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |||

| 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |||

| 両下肢の10趾の用を廃したもの | |||

| 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||

| 別表第2 | 障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |

| 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||

| 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||

| 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの | |||

| 一下肢の5趾の用を廃したもの | |||

| 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |||

■認定要領

下肢の障害の認定要領は、「機能障害」、「欠損障害」、「変形障害」、「短縮障害」に区分されています。

〔機能障害の認定要領/関節等の場合〕

| 1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |

|---|---|---|---|---|

| 両 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの) …① | 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…② | ― | ― |

| 一 下 肢 | ― | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの) | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの…⑥ |

| ― | ― | 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの又は両下肢に機能障害を残すもの…⑤ | 一下肢に機能障害を残すもの…⑦ |

解説

〔1級の障害状態〕

上表①:両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

- 不良肢位で強直しているもの

- 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

- 筋力が著減、または、消失しているもの

〔2級の障害状態〕

上表②:両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものをいいます。

上表③:一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

- 不良肢位で強直しているもの

- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

- 筋力が著減、または、消失しているもの

〔3級の障害状態〕

上表④:一下肢の3大関節中いずれか2関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、または、これと同程度の障害を残すものをいいます。

上表⑤:一下肢の3大関節中1関節が、不良肢位で強直しているもの、または、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が、半減しているものをいいます。

〔障害手当金〕

上表⑥:一下肢の3大関節中いずれか1関節の他動可動域が、健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの、または、これと同程度の障害を残すものをいいます。

上表⑦:一下肢の3大関節中いずれか1関節の筋力が、半減しているものをいいます。

〔機能障害の認定要領/足指の場合〕

| 1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |

|---|---|---|---|---|

| 両 下 肢 | ― | ― | 両下肢の10趾の用を廃したもの …① | ― |

| 一 下 肢 | ― | ― | ― | 一下肢の5趾の用を廃したもの |

解説

〔3級の障害状態〕

上表①:両下肢の10趾が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

- 第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの

- 中足趾節関節(MP)、または、近位趾節間関節(PIP)、第1趾にあっては、趾節間関節(IP)に著しい運動障害を残すもの

〔障害手当金〕

上表②:一下肢の5趾が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

- 第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの

- 中足趾節関節(MP)、または、近位趾節間関節(PIP)、第1趾にあっては、趾節間関節(IP)に著しい運動障害を残すもの

〔機能障害の留意事項〕

①麻痺など他動可動域による評価が適切でない場合の取扱

- 日常生活動作の状況と筋力などにより認定

〈日常生活動作〉

㋐片足で立つ

㋑歩く(屋内)

㋒歩く(屋外)

㋓立ち上がる

㋔階段を上る

㋕階段を下りる

②人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合の取扱

- 一下肢の3大関節中1関節以上に挿入置換した場合…3級

- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ挿入置換した場合…3級

〔欠損障害の認定要領〕

| 1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |

|---|---|---|---|---|

| 両 下 肢 | 両下肢を足関節以上で欠くもの…① | 両下肢のすべての指を欠くもの…② | ― | ― |

| 一 下 肢 | ― | 一下肢を足関節以上で欠くもの…③ | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの…④ | 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの…⑤ |

解説

〔1級の障害状態〕

上表①:両下肢をショパール関節以上で欠くものをいいます。

〔2級の障害状態〕

上表②:両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くものをいいます。

上表③:一下肢をショパール関節以上で欠くものをいいます。

〔障害手当金〕

上表⑤:一下肢の第1趾、または、他の4趾を中足趾節関節以上で欠くものをいいます。

〔変形障害の認定要領〕

| 3級 | 障害手当金 |

|---|---|

| 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの…① | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの…② |

解説

〔3級の障害状態〕

上表①:下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

- 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

- 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

〔障害手当金〕

上表②:下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

- 大腿骨に変形を残すもの

- 脛骨に変形を残すもの

〔短縮障害の認定要領〕

| 1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 | |

|---|---|---|---|---|

| 両 下 肢 | ― | ― | ― | ― |

| 一 下 肢 | ― | 一下肢の用を全く廃したもの…① | 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…② | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの…③ |

解説

〔2級の障害状態〕

上表①:一下肢が、健側の長さの4分の1以上短縮した場合をいいます。

〔3級の障害状態〕

上表②:一下肢が、健側の長さの10分の1以上短縮した場合、または、健側と比べて、10センチメートル以上短縮した場合をいいます。

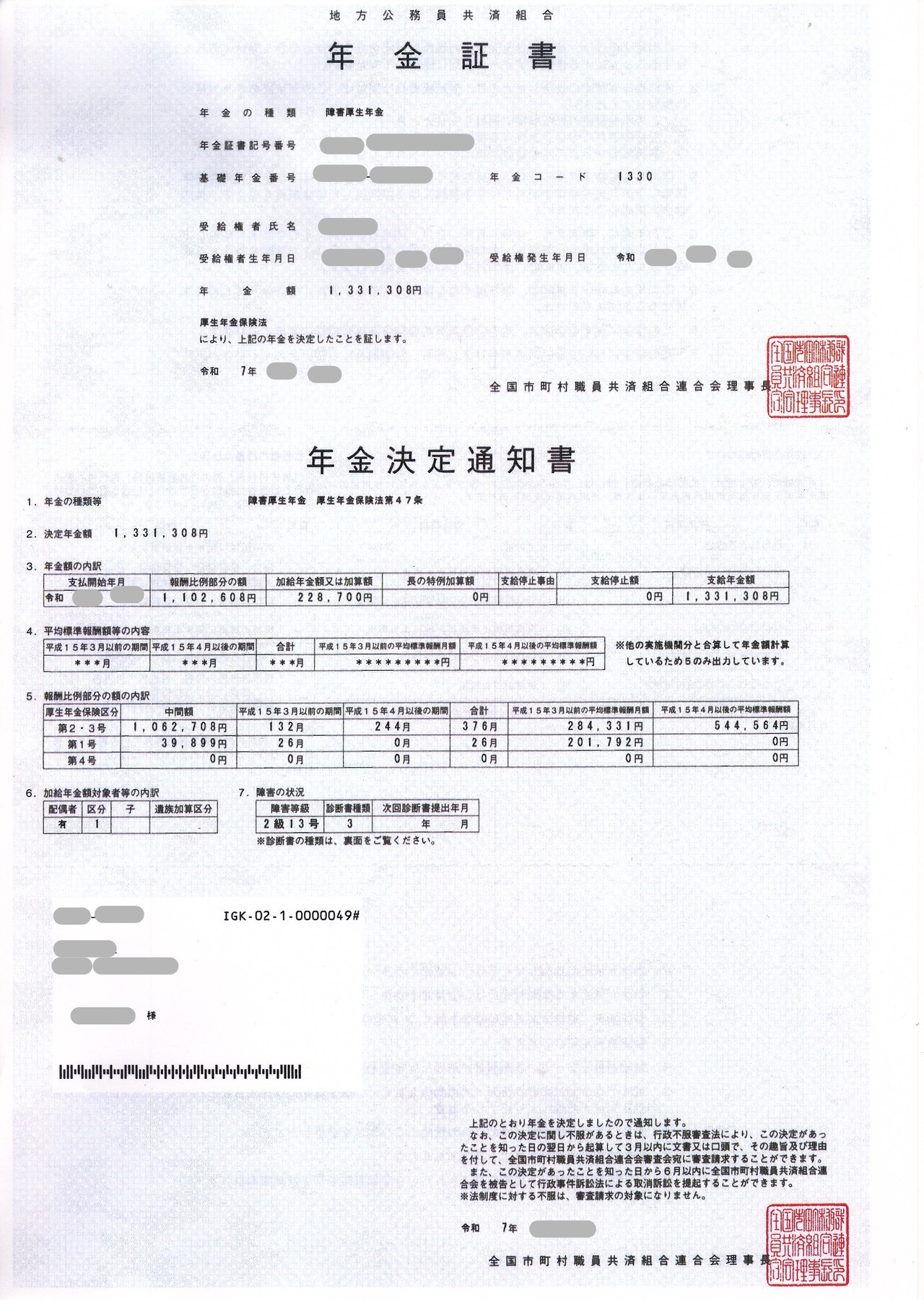

受給例

左下肢動脈閉塞症/左大腿部切断(障害厚生年金2級)

~フルタイム就労中、遡及して支給決定~

支給決定された方の年金証書

ご請求者様よりお問合せをいただき、障害年金の手続を代行させていただきました。

約1年前に、左下肢に痛みが生じ、医療機関を受診。左下肢動脈閉塞症と診断されました。

精査目的に、他の医療機関を受診したところ、上記疾患とは別に、大動脈弁閉鎖不全の所見があったため、即日入院し、大動脈弁置換手術、及び左大腿切断手術を行いました。

診断書記載内容に不備が多かったため(殆どが空欄)、別途申立書を作成するなど、申請に挑ませていただきました。

審査機関からの照会等もなく、申請から約6カ月で、遡及分、請求月以降分共、障害厚生年金2級にて支給決定されました。

〔請求のポイント〕

障害年金上、大動脈弁置換手術を行ったものは3級、左大腿切断手術を行ったものは2級となっており、それぞれを併合しても、経済的な利益が生じないため、大腿切断に係る請求のみを行いました。

障害認定日については、原則、障害年金上の初診日から1年6カ月経過した日となっておりますが、障害認定日の特例より、「切断日」が障害認定日となりますので、1年6カ月経過前に切断を行った場合は、早急に請求を行う必要があります。

以上が「肢体の障害(下肢の障害)」についての、認定基準等になります。

障害年金は、障害状態に該当していなければ、受給することはできません。認定基準を理解し、障害状態に該当しているかどうか、しっかりと確認をしておきましょう。

申請手続はお任せください!

障害年金の請求手続は、提出書類の用意や作成に多くの時間と労力を要すること、また何よりも、障害年金制度が複雑であることから、準備した書類が不本意なものになることがあります。

これにより、本来受給することができたであろう年金が受給できない(遡及して障害年金を受給できる可能性があったにもかかわらず、受給できない)といったことが生じてしまいます。

もちろん、最初の手続で審査が通らなかった場合、再請求や不服申立てを行うことはできますが、最初の申請よりも、当然審査のハードルは高くなります(最初の申請がとても重要です)。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することで、受給の可能性を上げることに尽力いたします。

よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。

INFORMATION

いたしました。

ページを更新いたしました。

山内社会保険労務士事務所

住所

〒363-0029

埼玉県桶川市下日出谷東3-6-3